清中后期是中央王朝对云南边疆民族地区统治和开发深入推进的时期,高产农作物玉米、马铃薯的广泛传播成为云南农业史及生态史上的重大事件之一。学界对其传入中国的路线、时间及种植地进行了研究,一些学者对其在清代云南山区开发中的作用给予了关注,开创性学者首推方国瑜,木芹、潘先林等踵其后,部分涉及云南传统经济、农业、农作物品种栽培及部分军事史论著也有相应论述,但多集中在对云南社会经济积极影响的方面,对清中后期玉米、马铃薯种植及其对云南生态系统造成的冲击及破坏的研究较少。本文在系统梳理的基础上首次对此进行研究并提出一些粗浅的看法,认为玉米、马铃薯的种植不仅在云南农业种植史及农作物的地理分布面貌、地面覆盖上引起了重大变革,并随人口增长及垦殖向山区、半山区的推进,使云南生态环境发生了巨大变迁,农业基础退化,水土流失加剧,成为山地生态变迁之厉阶。

一、清中后期玉米及马铃薯在云南的种植

玉米于15世纪末传入中国,明末清初传入云南,17世纪即清雍、乾后开始大规模种植。马铃薯于17-18世纪从南洋或荷兰引种台湾,再传闽广等地,传入云南时间未有定论,清初云南方志记载很少,道光后才受普遍重视,各地方志中才有记载,“洋芋亦名马铃薯……云南栽种不知始自何时,旧时以为有毒,名不甚彰,旧志均无记载”。

两种作物对土壤的适应性强,适于低温气候及高原或高山区,海拔3000公尺之地亦可种植。玉米是喜温短日照作物,具有耐旱和适于旱地和山地栽培的特点,“玉蜀黍本为温暖两带的农作物,但滇中荒凉高原,不适于麦作之地,而玉蜀黍均能产生”,马铃薯耐旱耐瘠薄,喜冷凉气候,适于高寒山区种植,在土壤贫瘠、缺乏水源的不适宜水稻种植的丘陵和高寒山区,甚至不适宜玉米生长之地,马铃薯亦可获得高产,“(洋芋)虽性适暖地,但寒冷之区亦能繁殖”,这种生长特点与云南山多田少、山地瘠薄硗确及干旱少雨的地理气候相适应。同时,云南海拔高落差大和生态垂直变化显著的立体农业特点,使马铃薯可多季栽培。因此,高产作物劳力投入少、单产产量高的特点受到山区民族青睐,对解决山区人民的温饱和发展山区经济起到了重要作用,“积极种植,相互引荐,使种植面积迅速扩大”。清中期,云南绝大部分地区都已种植,逐渐取代了山区原有的荞、高粱、燕麦等作物在经济生活中的位置。乾隆、道光后,种植日益扩大,先后成为云南山区、半山区的主要生活食粮,“在大批农民进入山区发展生产的同时,适合山地种植的玉米也迅速得到推广,并且成为这些地区最重要的粮食作物”。

滇东北、滇西北、滇西、滇南等多民族聚居的地区或因山多田少、土质瘠薄,或因气候寒冷,水稻难于推广,高产作物传入后便迅速成为主粮。如滇东北的巧家普遍种植玉蜀黍,“除极寒之高地不宜种植、产量颇少外,凡寒温热各地段俱普遍种植,产量超过于稻”,[8]镇雄也普遍种植玉米,“汉夷贫民率其妇子垦开黄山,广种济食”。贵州流民在会泽等地租山种植玉米,“乾隆三十八年(1773年),戴玉安至会泽县属小河寨地方,与黔民王士如同租王明刚山地,搭房栽种苞谷。”玉米、马铃薯在昭通推广也很迅速,清人黄士瀛《禀请谕饬昭通府属栽柘养蚕文》记:“间有平坝可种稻谷,其余只堪种包谷、荞麦”。“种稻开垦之田尤未及包谷之广焉”,“芋之属昔产高山,近则坝子园圃内已有种之,磨粉及为菜品之用,凉山之上则恃以为常食”。

玉米在滇西北中甸(今迪庆州境)等高寒地区也逐渐成为主要粮食作物之一,鹤庆州(今鹤庆县)也有种植玉麦[15]的记载。滇西缅宁(今云县)的玉米和洋芋种植也很普遍,“玉蜀黍又名玉米,名玉麦……马铃薯,俗名洋芋。”滇西的蒙化(今巍山、漾濞)广泛种植玉米、马铃薯,“蒙化四围皆山……稻之属有玉麦,一名包谷,一名包麦……蔬之属有……马铃薯,俗名洋芋。”云龙山多田少,民众众多,玉米和洋芋种植日广,“(石门)诸产包谷、小麦、荞子、豆类、洋芋等”。

滇南威远(今景谷)、开化(今文山)、广南(今广南)、普洱(今普洱)等地区,尤其是汉移民大量流入之区,玉米更普遍,成为主粮。开化府在乾隆年间就已广种玉米,其物产志就有玉麦之名。属县麻栗坡地力瘠薄,汉夷杂处,“均属石岩大山……气候太寒,只产玉麦,田最少,故人民多以种山地玉麦为食”。广南府物产志也有“玉麦”的记载。临安府蒙自南部、金平北部的金河主要植物稻、玉米,“玉米则种于山腰带及山岭地带”。新平县的糯比族群“居南区挖窖河之山中心……种包谷、织席、牧羊度日”。

高产农作物在山多地少、易受天灾及粮荒威胁的云南(包括中国及世界其他高寒地区)成为粮菜兼用的救荒作物受到广泛重视,清人李拔《请种包谷议》就认为玉米种植、收获、贮藏均较容易,能济青黄不接时的粮食危机,“乘青半熟,先采而食”,“大米不耐饥,包米能果腹”,故力请扩大玉米种植。清云南巡抚吴其浚《植物名实图考》记:“玉蜀黍于古无征……山民恃以活命”,“阳芋,滇黔有之,疗饥救荒,贫民之储”。种植范围逐渐从山区半山区扩大到坝区,甚至坝区水田也因水利废弃而改种洋芋、玉米,“(昭属)在初设郡时,未尝不极力经营堰闸以促进农业。逮鸦片盛行,西北一带良田均改为地,不种稻而栽包谷,鲜用秧水。”村民于乾隆四十五年(1780年)捐建的昭通龙洞汛闸溉田地2600亩,废弃后亦改种玉米。

各地民族在种植中熟悉其特性后,品种逐渐改良,品类随之丰富,18世纪中后期,已有了花色、形状、大小、高矮、味道等方面的区分,“(玉蜀黍)可分为黄红白花四种”,“鼠子洋芋、白花洋芋等尤称名品,附近住民恃为常食。”昭通划分更为详细,“黍属,仅有玉蜀黍,土名包谷,亦分黄白红花乌数种,红者人鲜知之……包谷则不限产地,功用皆同,昭民饔飧所赖,则黍较稻为倍蓰焉”,“红洋芋、脚杆芋,形如脚板,又呼洋洋芋,圆而长,味极甘美,近时城乡种此者多”。缅宁(今云县)玉米也有颜色划分,“玉蜀黍……有饭糯二种,红黄白三色。”

在各方志的记载中,玉米及马铃薯存在从蔬菜到粮食的转变。清初,玉米多入蔬菜类,乾隆后,随着玉米济荒作用的突出,逐渐被划归粮食类。马铃薯传入时间晚,道光时列入蔬类,同治、尤其民国后进入粮食类,“玉蜀黍、马铃薯乃旱而多产……发挥了补充稻米不足的作用。”

玉米、马铃薯的广泛种植对云南社会产生了巨大影响。首先,推动了云南山区的深入开发。山区土地得到广泛利用,促进了山区农业经济乃至传统农业的快速发展,加快了山区开发的进程,“使云南农业经济提高到一个前所未有的水平,这是云南农业经济史上的一次飞跃”。对云南社会、尤其是山区民族社会历史的发展产生了积极影响,丰富了各族群众的物质生活,在清代云南民族经济、文化发展史上有重要意义,使山区开发进入到一个全新阶段。

其次,在云南农业发展史上具有重要影响。高产农作物的推广扩大了云南耕地、尤其是山地的面积。乾隆以后,大批移民进入山区,溪涧坡头的零星土地得到垦辟,山地得到了历史以来最大程度的利用。耕地面积的扩大及复种指数的升高,粮食总产量的迅速增加,使云南因田少山多而困扰地方官员的粮食危机得到了一定程度的缓解。在农作物种类及品种的更新方面也具有重要意义,云南的农业经济地理面貌发生了重大变迁,山区传统的粮食结构随之发生了改变,“山区居民可以克服粮食的困难,促进了农村副业的发展”。

第三,成为清代云南人口大量增加的动因之一。粮食产量的增加“是清代人口空前增加的物质基础”。清代云南人口增长表现为本土增长及移入增长,即山区粮食供给的富足,既为山区各族人口的增长提供了条件,也为外来移民提供了生存基础,使山区开发不断向纵深方向推进,“清代人口分布范围不断扩大,其趋势是由坝区逐渐向山区开拓……随着玉米、马铃薯等作物品种的传播和山区耕地的垦辟,汉族人民大批进入云南,与少数民族共同开发山区经济,加速了人口自然增殖”,更促进了高产作物的推广。

第四,具有重要的政治影响。高产作物的种植使清王朝设在边疆民族地区尤其是山区半山区的军事驻防机构的粮饷有了保障,士兵亦耕亦守,兵农结合,加强了军事控制力量。农民生活的逐渐稳定减少了社会的不安定因素,增进了山区民族的内化力和内聚力。因此,高产作物的种植还在一定程度上巩固和稳定了多民族国家的疆域,在明清云南民族关系、边疆稳定方面具有重要意义。

二、高产农作物种植区的生态变迁

玉米和马铃薯的广泛种植尽管在云南农业史及山区开发中发挥了积极作用,但却引起了种植区生态环境的巨大变化,山区植被大量减少、水土流失加剧,对平坝地区的农田、水利设施造成了极大冲击,农业基础退化,影响了民族地区农业经济的持续发展。云南马铃薯的种植虽比玉米稍晚,范围和面积相对要小,相关记载略少,但二者对生态的危害是相同的。

第一,半山区、山区植被减少。在山地上种植玉米、马铃薯时,首先要砍去树林,除去杂草,“森林之破坏与消失……大多数是人为的……人们为了垦殖而铲除林木……要种植农作物,只能找有天然植被的地面,将天然植被铲除……两者是互相取代,有竞争性的,此消然后彼长。这种方式大体上可称之为一次性的破坏”。玉米、马铃薯在人力及日益改良的农业技术的支持下,驱逐了山地上各种原生或次生的植被,“他们的祖先从原籍带来(或很快学会了)包谷种植技术,斩荆披棘,铲草烧荒……把一片一片的原始森林变成包谷林”。种植地的森林植被在垦殖者的刀斧下急速减少,这在流民进入较多的地区尤为显著。道光十六年(1836年)十二月,云贵总督伊里布、巡抚何煊奉文稽查流民时奏:“云南地方辽阔,深山密箐未经开垦之区,多有湖南、湖北、四川、贵州穷民往搭寮棚居住,砍树烧山,艺种苞谷之类。此等流民于开化、广南、普洱三府为最多”。“人们剥去葱茏青山的绿色外衣,所换上的就是玉米和甘薯的枝藤……森林资源在这场运动中成片成区地被毁坏。”

农作物取代植被后,成为耕地争夺的胜利者,却因耕种方式不合理,使地力下降,城镇乡村附近的濯濯童山越来越多。如缅宁县境“极目童山,除附近乡村之一部分山地可耕外,余均无人开垦”,民国《大关县志稿·气候》记:“惜乎山多田少,旷野萧条,加以承平日久,森林砍伐殆尽而童山濯濯。”与自然植被相比,农作物对生态的自然恢复及协调力极其微弱,生态环境逐渐恶化。

第二,加剧了山区、半山区的水土流失。高产农作物的广泛种植彻底改变了山区的地面覆盖状况,原来对山地地表土壤具有强大凝固力、色系及色系丰富的自然植被变成了单一的、根系入土较浅的农作物,因耕种刨土,地表土壤变得异常疏松,附着力和凝聚力大大降低,一遇雨水山洪,极易冲走,加剧了山区的水土流失。

云南大部分山地的生态较为脆弱,极易分化的石灰岩土壤分布广泛,山区地表崎岖,坡陡流急,侵蚀力极强,高产作物对地表的保护与密集的天然植被相比大大降低,山地土壤裸露的空间面积加大,坡面几乎完全裸露,发生了程度不等的面蚀、沟蚀等水土流失现象。加上云南夏秋季节雨量集中,多大暴雨,产生的径流量大,尤其是七八月暴雨季节,山洪暴发时,裸露山地受侵蚀的危害就更严重,水土流失的几率更高,“乾、嘉两朝大量流民涌进山区……以最野蛮的方式,破坏了森林,种植蓝靛及玉米,尤以玉米为主。在高坡度的山区里铲除了天然植被,改植农作物,会立即导致水土流失,几场大雨就可以使岩石裸露。”

水土流失导致了土壤的严重退化,“坡度是影响水土流失大小的另一个重要因子。我国红黄壤地区在地貌组成上以山地丘陵为主,这为水土流失的发生提供了有利的地形条件……起伏和缓的广大低丘冈(台)地,由于长期不合理的开发利用……植被逆向演替剧烈,因而水土流失相当普遍,有的地区水土流失还相当严重”,清代云南山区土壤侵蚀和水土流失正是这种理论在历史时期的实践。随着山地刨种岁收的交替进行,水土流失年复一年地发生,山地土壤及其养分年年散失,逐渐不能耕种,“凡是被开垦的山区农地,多则五年,少则三年,表土损失殆尽,岩石裸露,农田便不堪使用……造成了永久性的山区水区水土流失。”山地的农业生态随之遭到了较大破坏,而清代的生产力水平及生态意识的缺乏,不仅不可能防护山地地表,也没有可能对已出现、正在出现和即将出现的水土流失采取任何措施。故水土流失时间较短的地区,三四年之内山地土层变薄,肥力下降,甚至变成石山硗确之地;流失时间长的地区,五六年后坡地松土被雨水冲走,只留下条条水痕和水沟水道,水土流失从面蚀发展到沟蚀,进一步影响了山区农业的发展,造成了山区的日益贫困。至嘉道年间,山地瘠薄硗确的面貌就定型在人们的脑海中了,云南民族地区的生态环境随之改变。

第三,水土流失淤塞了河道沟渠及水利工程,对农业生产造成了严重的负面影响。山地植被的减少乃至消失,使土壤疏浚功能丧失,表面疏松的土壤及泥沙随雨水下流,河道淤塞,河床被抬升,河道变得狭浅,沙洲增多,灾害频发。湖泊和陂塘等水利设施被淤堵,减少了蓄水容积,湖面日益萎缩,加速了蓄水工程的湮废,农业生产大受影响。如石屏州东南消泄泸江河源之水的麦塘三沟,“为奸民李鹏等候开垦堵塞……今已迷失故道,时有冲决之患”。

清初修建的许多河渠坝塘堰闸使用不久就因泥沙淤积堵塞、河身变浅而连续遭到毁坏,乃至废弃,在频繁爆发的水旱灾患的威胁下,地方政府不得不再耗资财进行疏浚和维护,清中期后水利工程新建者少,疏浚维护者日增,许多地区水患频发,如昆明海口被沙石填壅,“每遇水暴涨,宣泄不及,沿海田禾半遭淹没”雍正间的云贵总督鄂尔泰《修浚海口六河疏》记:“每雨水暴涨,沙石冲积,而受水处河身平衍,易于壅淤……每疏浚于农隙之时,旋壅塞于雨水之后,不挖则淹没堪虞,开挖则人工徒费,沿海人民时遭水患。”富民县大河“每值淫雨,洪涛汜滥,比年堤决,纵横数百丈,南溃居民,北偪城池,禾苗没于泥沙,田壤壅为石碛,为患最甚”。

大理府洱海区域是开发较早的农业区,也是水利灾害表现较早的地区。如邓川州弥苴佉江堤就因长期水土流失,沿河山体被破坏,每岁淤塞的沙石高达到三四尺或五六尺,形成河高田低的状况。夏秋暴雨导致水涨,横流溃决为患,不得不每年春初按粮募夫,挑淤培埂。但堤埂愈培愈高,水患更易发生,“以一道之长河,受百道之沙砾……春冬水涸睇之……积沙累磈……填塞于河身,较以地平,约岁淤高三四尺、五六尺不等……夏秋河流浑浊,泥沙并下,未尝不入于海,年深日久,海口堙而河尾亦滞,是以三十年锁水阁下,即系河水入海滞处,今已远距五六里许,沧海桑田,固于附近居民有益,而于上流有损……人谓沵苴仅同沟洫,而不知与黄河酷类,黄河自西域万里携沙带泥而来,犹之沵苴河自三江口载石乘沙而下也……黄河云梯关外横沙栏门,犹之沵苴河锁水阁外淤泥阻塞,是则大小虽殊,形式则一。”清代的云南就出现“黄河”之喻,不能不让人为生态的沧海变迁而深感痛惜!

澂江府城南的抚仙湖延袤百余里,抚仙湖水由海口泻入,因水土流失增多,每逢降雨,水砂宣泄不及,每每为患,“铁池河每雨多,水泛,宣泄不及,又有南北山溪暴涨横冲,推沙滚石,每将海口堙塞,障水逆流,三州县滨海田亩咸被渰没”。其他开发时间较长、或开发方式不恰当的地区,也发生着普遍的水土流失。如鹤阳河道泥沙淤塞严重,“自前明以至我朝,诸洞日见壅塞,每当岁涝,水患叠兴。嘉庆丙子年,漾水涨发,淹坏田庐……先后或挑砂碛,或寻洞澜,只可补救一时”。镇沅厅瓦巴河渠于咸丰间“蛟泛中流,俄阻巨石,水停沙积,甚为民害”。

水土流失还使长江下游省区河道壅塞。道光间江苏巡抚陶澍奏:“江苏省地处下游……江洲之生,亦实因上游川、陕、滇、黔等省开垦太多,无业游民到处伐山砍木,种植杂粮,一遇暴雨,土石随流而下,以致停淤接涨……开垦既多,倾卸愈甚,及至沙涨为洲。”

第四,对山区、坝区及下游地区的农业生产造成了严重的负面影响。随土地垦辟进程的加快及对土壤资源的不合理开发和利用,山地土壤严重退化。一般说来,土壤退化是自然及人为因素互动的结果。云南山多田少,季节性降雨不均,大部分山区四季乃至日温差较大,土壤多为可蚀性较高的红壤,具备了土壤退化的物理和化学条件。明清以降,山区开发日渐深入,村镇数量增加,嘉、道后,移民越来越多,入山更深,民国《广南县志·农政》记:“黔省农民大量移入……分向干疮之山,辟草莱以立村落,斩荆棘以垦新地。”当时的人口量虽然远远未达生态饱和度,但由于对云南山区生态认识不清,耕种及管理措施不当,导致大量坡地裸露,土壤母质剧烈风化,加速了土壤的侵蚀和退化过程,使肥力大量衰减流失。因而,面积广大的山区半山区的生态环境日益恶化,大部分山地一经开垦,坡地尽成松土,一遇大雨,山水涨发,沙随水下,大量耕地不得不抛荒,山区农业的可持续发展受到重大影响。

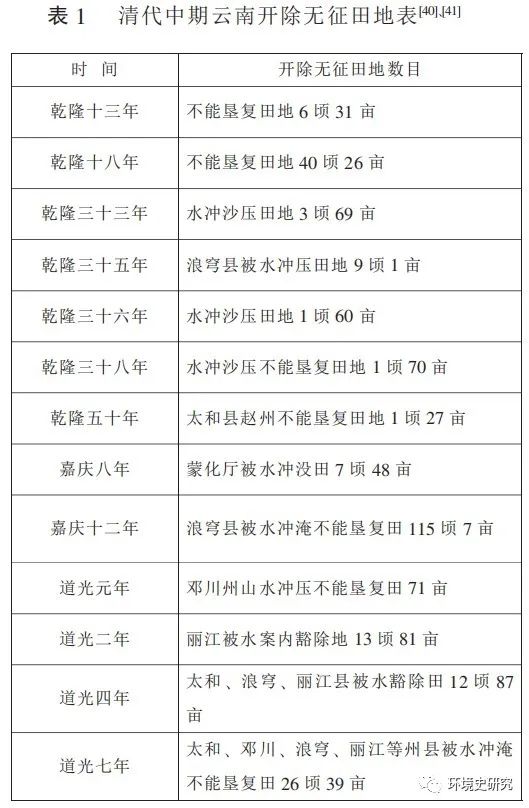

坝区田地因被泥沙冲埋而荒废,许多近山或河滨的田地或被山水冲没,或被沙石压毁埋没,暂荒、永荒田地的数量越来越多,“(山场)近已十开六七矣,每遇大雨,泥沙直下,近于山之良田尽成淤地,远于山之巨浸俱积淤泥,以致雨泽稍多,溪湖漫溢,田禾淹没,岁多不登”,出现了“水遇晴而易涸,旱年之灌救无由,山有石而无泥”的情况。陈灿《条陈东西两河事宜》记:“顺田身为河道,重以河源,发于北山,山石崩塌,每夏秋暴涨,洪波挟乱石南下,所过辄为石田,除从前册报永荒之田一万数千亩不计外,即丈量时指为成熟之田亦多有淹没者。”澂江府在暴雨季节,洪水“会群山涧谷,汹涌而泻,虽分为三道,而中流奔激,近岸田亩沙埋石压,屡为民害”。江河下游的良田常遭洪水淹没、泥土冲压的灾患,“下流河川快速地被山上冲刷下来的泥沙淤塞,或是平原良田被沙土掩盖。”这些自乾隆间出现后就未消失的名为“开除无征”的荒芜田地日益增加,有时全年新增田地总数还没有荒芜数多。如乾隆三十五年(1770年)全省新垦田地3顷49亩,仅浪穹一县的开除无征田地就达9顷1亩,农业生产大受影响。此类田亩一般是经地方上报后由朝廷批准的,其数目的增加反映了水土流失的严重及农业灾害次数的频繁和程度的加深,不仅影响了民众的生活,也影响了官府的赋税收入。并且还有许多被冲没淤压的田地因各种原因未经题准,依旧得缴纳赋税,成为民众之累。

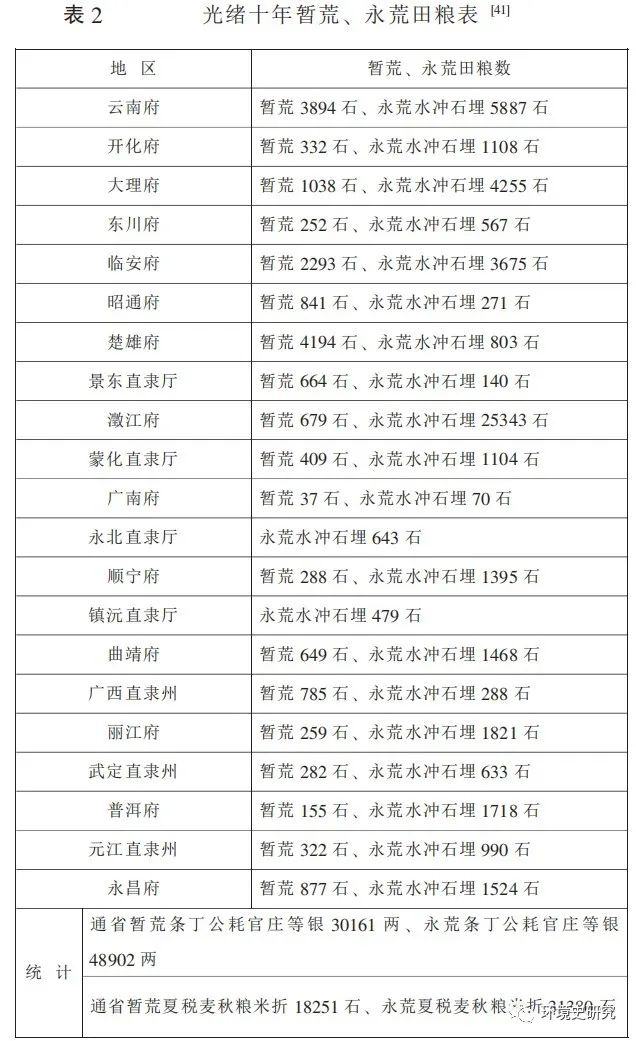

被泥沙掩埋的田地在当时的生产力条件下毫无垦复希望,成了史册中面目可憎的“永荒”田地,部分经治理后可垦复的称“暂荒”田地,但各地永荒田地远远多于暂荒田地,“此项田地多因水冲石压,人力难施,或因水无去路,汇为巨泽。欲开修河工,筹款既难,民力更有未逮,现在可种之地尚且废弃,此等永荒,断难遽求垦复”。这些遍布于云南各地的巨额荒芜田地,成为不断鼓励民众开垦、且因“开垦有方”而晋职官员有趣而无奈的嘲讽,也给山多地少、粮食缺乏的云南地方政府造成了巨大压力。

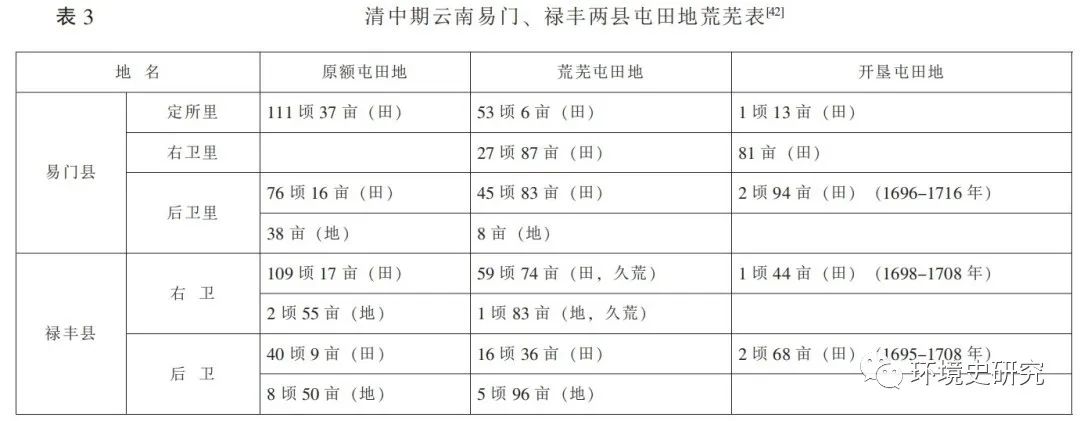

表2中荒芜田地的数字并不包括屯田的荒芜数。清代云南屯田的荒芜数远远超过了民田,其中虽有屯户因赋税过重而逃亡导致的荒芜,但大多是垦辟导致淤塞冲压而湮毁的“永荒田地”,虽地方官员也组织人力垦复,但垦复者毕竟是少数,多数垦复田地因夹杂沙石,地力较前下降,不可能再成为上则或中则田地,耕种不久又重新抛荒,再次进入暂荒或永荒的行列。

第五,各种自然灾害的次数和频率日益增加,加重了农业危机。良好的山地植被能通过林冠阻滞和土壤渗透,在较大程度上起到防止和减轻水灾、补给和涵养水源的作用。林地被铲除后,“山无茂木则过雨不留”,在暴雨多发的夏秋季节,地面渗透力减弱、径流增强,水旱及泥石流等环境灾害日益频繁,“过度开垦,特别是山区、水域的滥垦,严重地破坏了自然生态的平衡,造成了更多的水旱灾患,清政府一向强调的开垦有益至此已走向了反面。”灾害频率和强度也随之增加,山洪暴发时毁田堆沙,遇晴不久即水源干枯,旱灾降临。

三、结语

清代中晚期,玉米、马铃薯等山地高产作物在云南的广泛种植,不仅丰富了云南的农作物品种,也改变了云南的粮食结构,农村产业结构发生了相应的变化。与此同时,耕地开始向高海拔地段推进,耕地面积也不断增加,既为山区移民提供了生存的基础,也为山区经济的发展提供了可能。此后,山区人口数量快速增长,推动了山区开发向纵深方向发展,云南民族地区的经济得到了快速的发展,出现在地方文人、官吏和帝王眼前的,就是在其诗文歌赋中被传颂的大慰其怀的碧畦千顷的丰收农业景象。

但这种“物种贫乏的种植业”却在人烟稀少的山区导致了不可逆转的生态灾难。森林植被不断减少,从而引起了水土的严重流失,导致河流和水利设施的严重淤塞,使河边、山脚和坝区的大量肥沃田地因被泥沙冲埋而荒芜。耕地逐渐陷入增长日少、抛荒日增的困境中,水旱灾害的频率增加,土地沙化,生产力下降,极大地制约和阻碍了云南农业经济的持续发展。因此,高产作物对粮食产量提高及对农业发展的促进作用只是相对于种植前及种植初期而言的。若将种植区域的产量作纵向比较就会发现,因土壤退化和水土流失严重,种植几年后,单位面积产量迅速下降,“蒙乐山中多上古不死之木,大径数尺,高六七丈不等,山夷不知爱惜,经年累月入山砍伐,候其木质干燥,放火焚之,而于其地种包麦,一亩有数亩之收。十年八年后土薄力微,又舍而弃之,另行砍伐,惜哉惜哉!”这使“南方亚热带山区形成了结构性的贫困”。

乾隆中期以后,云南坝区的土地垦辟基本饱和,新增起科的田地越来越少。19世纪中期以后,许多原来瘴气弥漫、人烟稀少的深山穷谷区均被芟辟耕褥,种上了玉米和马铃薯等作物,地表覆盖物由类型丰富的植被变为了单一的农作物,种植区生态发生了巨变。从云南山地生态发展史的角度看,高产作物对山区生态造成的影响是得不偿失的。

但在反思历史教训的时候,往往会片面地走向另一种极端的认知,即目前的生态史研究大多强调开发导致了种种生态灾难,造成了“一有开发则必有破坏”,或只要人类有生产活动就会带来生态恶果的认知误区。这样就导致了如果保持生态和谐,人类就不能有任何生产经营活动的悲观情绪,这不仅使人类失去了作为生物界一分子的生存和发展权利,也失去了人与自然关系的主旨。而人与自然是一个相对的、相互依存的系统,只有在这个系统中,生态才能显示出其存在的价值。生态系统的稳定主要由系统内部各要素之间的生存空间及竞争力的强弱所决定,气候及其他如地质、生物构成等自然要素的差异,都会形成不同的生存系统。不同的历史时段,生态系统及其要素都是不同的,各要素永远都是在竞争中发展的,构成此强彼弱的相对和谐的生存态势。了解了这一点,人类就可以根据各时期的生态条件,在保持系统和谐的前提下选择合适的生产和开发方式,在反思和借鉴历史的经验及教训的基础上,找到人类生存与自然生态体系协调发展的合适途径。尤其是在目前改变贫困山区后进面貌的开发中,如何做到在开发中有效地保护,在保护中有计划、有节制地开发,成为地方政府在政策的制定及实施中亟待注重和完善的内容。只有这样,生态惨剧才不至于重演,少数民族地区才能实现真正意义上的可持续发展。